2019年6月定例会

さいとう愛子議員の議案外質問① 加齢性難聴者への補聴器助成を(2019年6月19日)

加齢性難聴に係る補聴器購入の公的助成の創設を

さいとう愛子議員

加齢性難聴が認知症の重要な危険因子との認識はあるか

【さいとう議員】歳を取ると耳が遠くなるのは仕方がない、と私は考えていました。しかし今、加齢により耳が遠くなる=いわゆる加齢性難聴が、日常生活を不便にするだけでなく、社会活動の減少やコミュニケーションを困難にし、うつ病や認知症の危険因子にもなる、と指摘されるようになってきました。耳が遠いことは「目に見えない障害」です。軽く考えられがちですが、難聴への対応を個人まかせにせず、社会的に取り組むことが必要になってきたのではないでしょうか。

身近にいる人たちに、日常生活で聞こえにくくて、困った経験はないかと聞いてみました。

70代後半の男性は「聞こえづらい自覚がなかったが、先日、講演を聞きにいった時、よく聞こえなくて、隣に座っている妻に聞いたら、ちゃんと聞こえていた。ショックを受けた」。80代の男性は「電話をかけると相手の声が聞こえなくて言っていることがわからないので、電話をかけるのがいやになった」。60代の女性は「聞き間違いで相手の話を誤解してしまう。誤解したくないので、話をしたくない」と。難聴は、本人だけの問題ではなく、家族や周囲とのコミュニケーションに大きな支障をきたします。あらためて、聞いてみると、不便な思いをしている人がたくさんいることがわかりました。しかし、話を聞いた人たちは誰も、補聴器をつけていません。補聴器は、片耳で数万円。50万円の物もある、というと、高くてとても買えないねとびっくりしていました。

難聴は、高齢者にとって、最も一般的な身体機能の低下の一つです。難聴者は、日本では65歳以上で約1500万人と推計されています。また、日常生活に支障をきたす程度とされる難聴者は、70代の男性で5~6人に1人、女性で10人に1人程度との調査結果が報告されています。

2017年に開かれた認知症予防の国際会議(アルツハイマー病協会国際会議)では、認知症の修正可能な9つのリスク要因の一つに難聴があげられ、難聴により脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能低下につながり、うつ病や認知症につながる、とも指摘されています。

加齢性の難聴について、歳のせいだと片づけるのではなく、介護予防の観点からも必要な対策をとるべきではないでしょうか。

そこで、健康福祉局長にお聞きします。加齢性難聴が認知症の重要な危険因子との認識をお持ちでしょうか。加齢性難聴についての基本的な認識をお答えください。

難聴も認知症の危険因子の一つだが、難聴の補正が認知症予防のエビデンス(根拠)かは未確立(局長)

【健康福祉局長】認知症には、高血圧、糖尿病、喫煙などいくつかの危険因子があるとされ、難聴もその一つと認識している。しかし、認知症の発症には様々な要因があると言われ、一部の認知症を除いては、その発症に至るメカニズムが解明されているとは言えない。また、難聴の補正が認知症予防につながるかどうかについてのエビデンスもまだ十分に確立されていない状況だ。

認知症予防をはじめ介護予防のために、高齢者の社会参加を促進する補聴器購入助成を

【さいとう議員】難聴の改善に力を発揮するのが補聴器ですが、日本ではあまり普及していません。その理由は主に2つあると思います。補聴器の購入価格が高いこと、そして高度・重度の聴覚障害の方しか公的支援の対象となっていないことです。

いま補聴器の価格は片耳当たり3万円くらいからで、高価なものでは50万円を超えるものまであり、保険適用でないために全額自費となります。高度・重度の難聴者は障害者福祉の補装具として1割負担で購入できますが、中等度・軽度の難聴者に対する支援はほとんどありません。

WHOでは、日常生活に支障をきたす中等度の難聴=41㏈以上を装着基準としているように、早めの段階から補聴器を使うことで、コミュニケーションを支え脳への刺激を維持することが可能になります。

加齢に伴う他の障害や疾病に対する公的支援はどうでしょうか。白内障では眼内レンズが保険適用されました。入れ歯にも保険が適用されます。介護保険では、足腰が不自由な状態になると、歩行器、歩行補助杖などが一割負担で給付されます。補聴器だけがなぜか重度の難聴者以外は全額自己負担なのです。

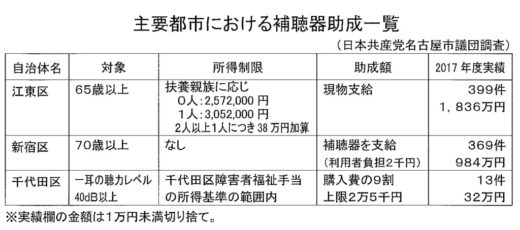

いくつかの自治体では、日常生活に支障をきたす程度の難聴者を対象とした補聴器購入助成制度をすでに設けています。東京都江東区では所得制限はありますが、65歳以上の方に補聴器を支給し、自己負担はありません。新宿区では所得制限はなく、70歳以上の方を対象に自己負担2千円で補聴器を支給します。千代田区では所得制限はありますが、年齢制限なしに自己負担1割、つまり補聴器購入費の9割助成を行っています。どこでも耳鼻咽喉科医師の意見書や検査結果の提出が義務付けられています。 補聴器の給付など加齢性難聴への支援については国による公的な支援を設けることが本来必要だと思います。しかし、国の対策を待つだけでなく、高齢者の社会参加を促進し、介護予防に力を入れる方針を持っている名古屋市においても、いくつかの自治体が行っているように、独自の支援策を設けるべきではないでしょうか。

補聴器の給付など加齢性難聴への支援については国による公的な支援を設けることが本来必要だと思います。しかし、国の対策を待つだけでなく、高齢者の社会参加を促進し、介護予防に力を入れる方針を持っている名古屋市においても、いくつかの自治体が行っているように、独自の支援策を設けるべきではないでしょうか。

そこで、健康福祉局長にうかがいます。

加齢性難聴の方、なかでも日常生活に支障をきたす中等度の難聴の方は市内に何人ぐらいいると把握していますか。

また、認知症予防をはじめとした介護予防のためにも、高齢者の生活を支援し社会参加を促進する補聴器購入助成を、中等度の難聴者に対して行う考えはありませんか。

中等度の難聴者の数は把握していない。補聴器助成は考えていない(局長)

【健康福祉局長】難聴を含む聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象者は、両耳の聴力レベルが70㏈以上、または一方の耳の聴力レベルが90㏈以上、かつ他方の耳の聴力レベルが50㏈以上とされており、本市では2019年3月末現在6,059人、うち65歳以上は3,998人です。

一方、両耳の聴力レベルが40㏈から70㏈未満の場合などの中等度の難聴者は、身体障害者手帳の交付対象とされていないため、数を把握してない。

難聴の補正を行うことによる認知症予防の効果について、エビデンスが十分に確立されていない状況であり、実施による効果が明確ではないため、高齢の中等度の高齢者に対して補聴器購入助成などを行うことは考えてない。

補聴器助成が、高齢者の社会参加、交流促進で、健康増進・介護予防に資する(再質問)

【さいとう議員】認知症と加齢性難聴の関係がクローズアップされるようになったのは確かに最近です。しかし、2015年には、認知症対策を重点課題とした国家戦略である「新オレンジプラン」が策定され、「難聴」が認知症の危険因子のひとつに位置付けられています。この点について、市は危険因子の一つと認識していると答弁されました。では、どのように対応されているのでしょうか。

ある80代のご夫婦は、テレビのボリュームが大きすぎてインターホンの音が聞こえず、訪問者が来たことがわからないので、みんなあきらめていつも帰っていました。こんなできごとはみなさんの周りにいくらでもあるのではないでしょうか。

日常生活に支障をきたす程度と言われる難聴者が、70代の男性で5~6人に1人、女性で10人に1人程度という調査結果を名古屋市に当てはめると、男性で約3万人、女性で約2万5千人、合計約5万5000人。身体障害者手帳を持っている約4千人をのぞいても、5万人前後の方が、日常生活に不便を感じているということになります。

1990年から補聴器助成を行っている、江東区では、「耳が不自由な高齢の方への、家庭及び地域社会と高齢者福祉の向上を図ることが目的」であり、福祉施策として行われています。豊島区では、「聴力低下による閉じこもりを防ぎ、高齢者の積極的な社会参加や地域交流を支援し、高齢者の健康増進、認知症予防に資することを目的」に高齢者に補聴器助成をおこなっています。補聴器助成の目的は、認知症対策だけではありません。なにより、困っている高齢者を支援するためです。

そこで、健康福祉局長に再質問します。

高齢者の難聴については、手帳を交付するような重度になるまで、何も対応しないのですか。聞こえづらくなってきた段階での補聴器の購入助成など早めの支援が、高齢者の積極的な社会参加や家族・地域の交流を進めて健康増進や介護予防に資するとは考えませんか。

補聴器購入助成は、実施効果が明確でない(局長)

【健康福祉局長】難聴を含め、老化に伴う身体機能の低下に対応した、社会生活上の支援を行うことは、実施による効果を見極めながら検討する必要がある。

高齢の中等度の難聴者に対して、補聴器購入助成を行うことは、実施による効果が明確でない。

難聴を含む聴覚障害者には、身体障害者手帳が交付されている方を対象として、必要と認められるときに、日常生活の能率の向上を図ることなどを目的として、補聴器の支給を行っている。

国の姿勢よりも後ろ向きだ(再質問)

【さいとう議員】補聴器助成には効果が明確でないと断言されました。どうしてそう言い切れるのですか。

補聴器と認知症との関係は確かに研究段階です。国の研究も昨年から始まったばかりです。テーマは「補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知症機能低下予防の効果の検証」です。新しい課題として研究姿勢は前向きです。

今の答弁は、国の姿勢よりも後ろ向きではないですか。

難聴に苦しむ高齢者の実態をよく見てください。補聴器を上手に利用できれば、高齢者の生活が変わり、世界が広がる。これが実感です。

補聴器の利用による難聴の改善が、高齢者本人とその家族、そして地域社会にプラスの影響をもたらすことまで現段階で認めないのですか。

国の研究と並行して、名古屋市として、難聴の方とその家族、耳鼻咽喉科の医師、補聴器販売店などからもしっかりと話を聞いて、苦しんでいる市民のためになにができるか考えるべきではありませんか。

国の研究の動向を注視したい(局長)

【健康福祉局長】国では、2018年度から3か年計画で、聴覚障害の補正による認知症機能低下の予防効果を検証するための研究を進めています。

まずは、国の研究の動向を注視したいと思います。

苦しんでいる市民、困っている声などを 聞いて、補聴器助成の検討を(意見)

【さいとう議員】国の研究について、「聴覚障害の補正による認知症機能低下の予防効果を検証するための研究」と答弁されましたが、厚生労働省の国会答弁をご紹介しますと、「難聴が、認知症の危険因子である可能性が指摘されておりますことから、補聴器を用いた聴覚障害の補正による認知機能低下予防の効果を検証するための研究を日本医療研究開発機構におきまして2018年度から開始したところでございます。このような研究について引き続き推進してまいりたい」このように答えています。国も補聴器の役割に注目しています。

名古屋市として、国の動向を注視しながら、苦しんでいる市民の実情、困っている声や、耳鼻咽喉科の医師、補聴器販売店などからもしっかりと話を聞いていただきたいと思うのです。

高齢化が進む中、多くの高齢者の生活を支えるために、そして、高齢者がもっと社会の中で活躍できるように、なかなか見えない課題ではありますが、聞こえの問題、補聴器への助成についてしっかり検討していただくよう強く要望します。