2025年2月定例会

岡田ゆき子議員の個人質問(3月10日)「こども誰でも通園制度」2026年度から本格実施 保護者・保育現場の要望よく聞き対応を

【岡田 ゆき子議員】

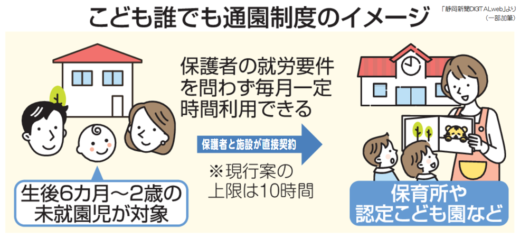

通告に従い、子どもの視点に立った乳児等通園支援事業、通称「こども誰でも通園制度」について、子ども青少年局長に質問します。親の就労の有無にかかわらず、すべての子どもの育ちを国、自治体の責任で支援することはとても大切なことだと考えます。そうした理念に基づき、「こども誰でも通園制度」が創設され、3年間の試行的な取り組みを経て、2026年度から本格実施されようとしています。

国が進める「こども誰でも通園制度」は、生後6か月から満3歳未満の未就園児を対象に、自治体が認可した実施施設と保護者が直接契約を行い、月10時間までの利用枠の中で、時間単位で柔軟に利用できる仕組みです。政府は、新制度の利点として「柔軟に」「簡単に」「タイムリーに」利用できるよう、自治体間を超えて、SNSを使い予約できる総合支援システムも整備するとしています。

本格実施を前に、2023年からの2年間は、市町村が実施主体の補助事業として、全国で118自治体が手を上げ、試行的に実施されました。名古屋市も、2023年から「名古屋市定期的な預かりモデル事業」を実施しています。これは、一時保育を行う公立保育所の利用枠を活用して、保健センター等の関係機関のアウトリーチによって、これまで保育所利用につながっていなかった、育児不安や育児疲労を抱える世帯を、保育所につなぎ、週2回程度定期的に通園する仕組みです。

実施園で話を聞きました。名古屋市の一時保育事業と同様に、保育士1名と保育補助員が配置され、朝夕の受け入れは、親子とも緊張しないように部屋の一角に受け入れスペースを設け、徐々に他の子どもと過ごせるように工夫しています。毎週1~2回の定期利用を基本に、約9か月間通い、ベテラン保育士と親子が、信頼関係を作ることで、利用当初は強い偏食があったお子さんは、偏食が無くなり、みんなと同じ給食を食べられるようになったと言います。また、ある母親は子どもが定期的に通う中で、自分もゆとりを持つことができ、働く意欲にもつながった方もいました。保育士もそうした親子の変化を感じ、保育に自信を持つことができたといいます。

しかし、来年度からは、2026年度の本格実施を想定し、これまでの「定期的な預かりモデル事業」とは、内容が大きく変わる「乳児等通園支援事業」通称「こども誰でも通園制度」を行うというものです。一昨年から市町村補助事業として名古屋市が実施してきた「定期的な預かりモデル事業」をどのように評価していますか。新たに始まる「乳児等通園支援事業」通称「こども誰でも通園制度」に、何を生かしていくのですか。答弁を求めます。

市独自の「定期的な預かり」事業とは全く違うもの

【佐藤こども青少年局長】

「未就園児の定期的な預かりモデル事業」は保健センター等の関係機関と協力し、アウトリーチにより子育てに不安を持つご家庭を保育所利用につなぐ事業であり、子どもにとっては、いろいろなことに興味を持つ好奇心の発達等、良質な生育環境を確保し、他児とともに遊ぶ経験などを通じて、子どもの発達が促される効果がみられました。保護者にとっては、自分の時間が持てた、気持ちに余裕ができ、子どもと前向きにかかわれるようになった等の声をいただいております。こうした効果は、保育所で同年代のお子さんや保育士等、家庭とは異なる環境下にあって得られたものであり、このモデル事業は、子どものものや人への関心が広がり、成長を促すことや、保護者の孤立感、育児に関する負担感の解消につながる事業であると評価しており、令和7年度も継続する予定としております。

一方、「乳児等通園支援事業」は、子どもを中心に考え、子供の成長の観点から、「すべての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な生育環境を整備する』ことを目的として、全国で実施される事業でございます。本市においては、モデル事業で得られた検証結果なども十分生かしながら、新たに実施してまいりたいと考えております。

多様な事業主体の参入 市の関与はどうなる?

【岡田ゆき子議員】

来年度の事業は、名古屋市が認可した実施施設と、利用者登録をした子どもの保護者が「直接契約」をして利用することになります。保育制度では市町村が責任をもって保育することが前提です。例えば、事故が起こった場合、認可保育所等は、市町村が関与して、原因究明、予防策を講じる責任があります。新たな仕組みでは、自治体の関与はどうなりますか。お答えください。

【佐藤こども青少年局長】

乳児等通園支援事業は、児童福祉法の改正により、令和7年度から制度化され、事業を実施するにあたり、事業者は設備や職員配置、また、安全計画などを整備し、自治体の「認可」を受けることが必要となります。

令和7年度秋ごろに事業の開始を予定しているところですが、事業開始後は、保育所等その他の認可施設と同様に、本市が、指導監査を実施し、必要な設備や職員配置等の遵守すべき基準が守られているかを確認することを予定しております。

本市といたしましては、事業の運営が適切に行われるよう事業者に対して指導監査を実施し、子どもの安全をしっかりと確保することを予定しております。

【岡田 ゆき子議員】

保育現場が直面している最大の問題は、現場がとても厳しく、ゆとりがない下で、保育せざるを得ない深刻な保育士不足の実態があり、その解決なしに、新たな事業の展開はあり得ません。子どもの視点に立って、保育現場の声、未就園児のいる世帯の要望をしっかり把握する必要がありますが、見解を求め、一回目の質問を終わります。

【佐藤こども青少年局長】

本事業の実施に向け、国において、学識経験者、保育所・認定子ども園・幼稚園などの関係事業者や自治体から構成される検討会が開催されているところでございます。

本市においても、関係団体に対する説明会や有識者の集まる審議会における意見聴取を重ねてまいりました。また、令和7年度に「乳児等の保育に関する調査」を予定しており、その中で、未就園児のいるご家庭の声を聞いてまいりたいと考えております。

令和7年度の国の検討状況や本市における事業の実施状況を踏まえ、令和8年度の本格実施に向けて引き続き検討していくこととしております。

【岡田 ゆき子議員】

まず、今年度まで実施している、「定期的な預かりモデル事業」は、保育所につながっておらず支援が必要だろう親子を、関係機関の協力を得て、公立保育所の利用につなぐことで、多くの評価すべき効果があったという答えでした。

再来年度の本格実施では、国は、多様な主体の事業者参入を認めるとしています。保育園園長、ベテラン保育士からは、「預けやすさ」がメリットとしてウエイトが置かれ、そのため、駅前の繁華街や貸しビルを利用した施設で、「一時託児やスポット保育的なものへと、市場拡大・商業化が進むのではないか。」と、懸念の声が上がっています。しかし、名古屋市は、来年度については、民間保育所と、認定子ども園と、幼稚園で、「乳児等通園支援事業」を実施するということですが、なぜ、対象施設をこれらの施設とするのですか。

【佐藤こども青少年局長】

事業実施施設につきましては、乳幼児の受け入れ経験があり、また、すでに教育・保育施設として認可されている施設において、受入体制を構築しやすいと考えることから、令和7年度は保育所、認定こども園、幼稚園を予定しているところでございます。

月上限10時間の預かりで、子どもは安心して過ごせるか

今年度まで2カ所の公立保育所行われる「モデル事業」では、一日6時間程度を週1~2回、月に換算すれば、24時間から48時間程度預かる仕組みです。そうした利用によって、子どもも保育士もしっかり向き合う時間が確保され、たとえ生後6か月の乳児でも、子どもの成長・発達が促されるのだと思います。国が示す、月10時間の利用上限となれば、一日2時間程度を週1回、または一回5時間の預かりを月に2回だけ、といった単発の通園が想定されます。保育現場からは、「預けて、2時間泣きっぱなし、ということもあるでしょうね」という声。「親の預けやすさに子どもが振り回されることにならないか」一時保育を実施する保育園長の経験に基づく声です。

こどもの視点に立ち、安心感をもって過ごすには、定期利用を基本に、保育の中で、少なくとも、遊び、給食を食べて、お昼寝するなどの日課をみんなと過ごす時間は必要と考えますが、見解とお聞きします。

【佐藤こども青少年局長】

本事業の利用方式につきましては、国の検討会での議論を経て、定期的な利用方式及び定期的でない柔軟な利用方式の両方が設定され、実施事業者により、実情に応じた実施方式の選択や、組合せを行うことが可能とされております。また、利用可能時間につきましては、子ども一人あたり月10時間と設定されたところでございますが、令和8年度の本格実施に向け、国の検討会において、引き続き検討される予定となっておりますので、注視してまいりたいと考えております。

どの子も健やかに育つ権利の保障を

【岡田 ゆき子議員】

来年度の実施園は、市の判断でこどもの受入に慣れている施設、保育所等3種別の施設で実施すると。また、国は、当初、不定期、単発の利用を想定していました。受け入れる施設側が、定期利用を選択することが可能になったということですね。保育現場や関係者の指摘など受けて、今後も変わっていくことがあるようです。

何よりも、今も保育現場は、多くの子どもたちを安全に保育するために、余裕がない、けれども、よい保育をしようと必至に保育士さんたちが頑張っています。また、保育士も、就労に関わらず、どの子どもにも集団保育を経験してほしいし、一人で育児を抱えていたり、支援が必要なこどもも、保育を利用してほしい、という思いがあります。

どの子も健やかに乳幼児期を過ごす権利を保障するという制度にするために、来年度の実施にあたっては、受入を考えている施設や、未就園児の保護者の意見、また一時保育や地域子育て支援センター等利用される方等も含め、幅広く意見聞き、必要な対策を考えていただきたいと思います。運用をどうしていくか、まだまだ、検討が続くわけですから、名古屋市として、国に必要な意見を伝えていくことも求めて、質問を終わります。

キーワード:岡田ゆき子